পিআর (PR) সিস্টেম কীভাবে বাংলাদেশে এপ্লাই হতে পারে?

অনলাইন ডেস্ক:

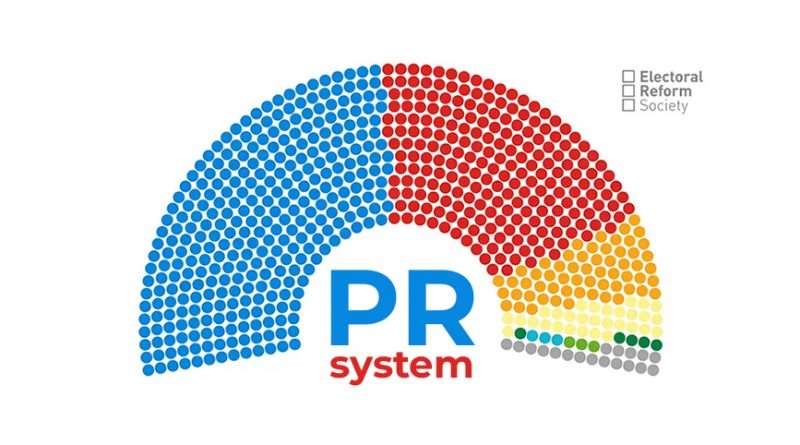

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মাঠে এখন একটু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ‘পিআর’। এটি একটি নির্বাচন পদ্ধতি। এই ধরনের ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো সকল ভোটারের ভোট যাতে কাজে লাগে সেই ব্যবস্থা করা। পিআর পদ্ধতি একটি ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি, এখানে সকলের ভোটকে মর্যাদা দেওয়া হয়। আমি আজকের আলোচনায় পিআর (Proportional representation) বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কী? এবং এটা কীভাবে বাংলাদেশে কার্যকর হতে পারে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত এটা কেন দরকার?

নির্বাচনের অর্থ যদি হয় দেশ শাসনের জন্য জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বেছে নেয়া, তাহলে নির্বাচন যাতে ত্রুটিমুক্ত এবং যথার্থ হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে দু’টি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। এক. জনপ্রতিনিধিত্বের ধরণটা কেমন হবে, অর্থাৎ নির্বাচন পদ্ধতি কোন ধরণের হবে তা ঠিক করা দরকার। দুই. নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ এবং ত্রুটিমুক্ত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নিশ্ছিদ্র প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হবে।

আমাদের দেশে এখন কোন পদ্ধতি চালু আছে?

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশের তথা উপ-মহাদেশের মানুষ যে পদ্ধতির নির্বাচনের সাথে পরিচিত তা হচ্ছে বৃটেনে প্রচলিত ‘গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি’। ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেই কেবল এই পদ্ধতি এখনও বহাল দেখা যচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনিই সকল ভোটদাতার প্রতিনিধিত্ব করবেন। এর ফলে ১০/১২ জন প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগির দরুন শতকরা বিশভাগের কম ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী ‘নির্বাচিত’ হয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার যাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তিনিই হবেন সকলের প্রতিনিধি। এ জন্যে এই পদ্ধতিকে First past the post বা winner takes it all নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

FPTP বা প্রচলিত পদ্ধতির সমস্যা

যা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি নামেও পরিচিত, নির্বাচনে ব্যবহৃত একটি সাধারণ ও সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি। এর কিছু উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. ভোটের অপচয়: FPTP-তে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন, ফলে অন্যান্য প্রার্থীদের জন্য দেওয়া ভোটগুলো কার্যত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এটি ভোটারদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে।

২. অপ্রতিনিধিত্বমূলক ফলাফল: এই পদ্ধতিতে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিততে পারে, এমনকি যদি তাদের মোট ভোটের শতাংশ কম হয়। ফলে, জনগণের সামগ্রিক মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।

৩.ছোট দলের প্রতি অবিচার: ছোট দলগুলোর জয়ের সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ তাদের ভোট বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকে। এটি বড় দলগুলোর প্রাধান্য বজায় রাখে।

৪.দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রবণতা: FPTP প্রায়শই দুটি প্রধান দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে, যা অন্যান্য দলের জন্য সুযোগ সীমিত করে। এটি রাজনৈতিক বৈচিত্র্যকে হ্রাস করতে পারে। ৩য় বা ৪র্থ দলগুলো রাষ্ট্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা হারায়।

৫. কৌশলগত ভোটদান: ভোটাররা প্রায়ই ভোট পঁচা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পছন্দের প্রার্থীর পরিবর্তে এমন প্রার্থীকে ভোট দেন, যার জয়ের সম্ভাবনা বেশি। এটি ভোটারদের প্রকৃত পছন্দকে বিকৃত করে।

৬. আঞ্চলিক বিভক্তি: FPTP আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী দলগুলোকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়, যা জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে আঞ্চলিক বিভক্তিকে উৎসাহিত করতে পারে।

৭. নিম্ন ভোটার উপস্থিতি: ভোটের অপচয় এবং অপ্রতিনিধিত্বের কারণে ভোটাররা নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়, যা ভোটার উপস্থিতি হ্রাস করে।

৮. কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাব: এই পদ্ধতিতে একটি আসনে প্রার্থীকে নিজ যোগ্যতায় জিতে আসতে হয় বিধায় কালো টাকা ও পেশি শক্তির প্রভাব বেশি থাকে। সাধারণত যারা শক্তি দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করে তারাই জিতে যায়।

৯. স্বৈরাচারের উত্থান: FPTP পদ্ধতিতে ৩০% থেকে ৩৫% জনসমর্থন নিয়ে দুই তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া সম্ভব। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বৈরাচারের উত্থান হয়। এটাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বড় সমস্যা। বাংলাদেশের অগ্রগতির পথে বড় অন্তরায় FPTP পদ্ধতি। এই সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে অনেক দেশ বিকল্প নির্বাচন পদ্ধতি, যেমন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে (PR)কে বেছে নিয়েছে।

পিআর পদ্ধতির সুবিধা

১. ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব: PR পদ্ধতিতে দলগুলো তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের সমানুপাতে আসন পায়, ফলে জনগণের মতামত আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

২. ছোট দলের জন্য সুযোগ: ছোট বা আঞ্চলিক দলগুলো তাদের ভোটের অনুপাতে আসন পাওয়ার সুযোগ পায়, যা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ায়।

৩. ভোটের অপচয় হ্রাস: FPTP-র তুলনায় এই পদ্ধতিতে ভোটের অপচয় কম হয়, কারণ প্রায় সব ভোটই ফলাফলে প্রভাব ফেলে।

৪. রাজনৈতিক বৈচিত্র্য: PR বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, যা রাজনৈতিক বৈচিত্র্য বাড়ায়।

৫. জাতীয় ঐক্য: এই পদ্ধতি আঞ্চলিক বিভক্তির পরিবর্তে জাতীয় স্তরে ভোটের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঐক্যকে উৎসাহিত করে।

৬. বেশি ভোটার উপস্থিতি: ভোটাররা অনুভব করেন যে তাদের ভোটের মূল্য আছে, ফলে ভোটদানে উৎসাহ বাড়ে এবং ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

৭. স্থিতিশীল সরকার গঠন: যদিও PR প্রায়শই জোট সরকারের দিকে নিয়ে যায়, তবে এটি বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক সুস্থ পরিবেশ আনতে পারে।

৮. স্বৈরাচারের উত্থান রোধ: PR পদ্ধতিতে একটি দলের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া কষ্টসাধ্য বিধায় কোনো দলের পক্ষে স্বৈরাচার হয়ে ওঠা পসিবল হয় না। বাংলাদেশ স্বৈরাচার হতে মুক্তি চায়।

পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থাই শতভাগ নির্ভুল বা সীমাবদ্ধতা মুক্ত নয়। পিআর পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে FPTP থেকে PR উত্তম বিধায় পৃথিবীর অনেক উন্নত ও সভ্য রাষ্ট্র নিজেদের নির্বাচনী ব্যবস্থায় পিআরকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে আত্তীকরণ করেছে। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড অন্যতম। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে (প্রায় শতাধিক) বিভিন্নভাবে PR পদ্ধতি কার্যকর আছে।

বাংলাদেশে কীভাবে এপ্লাই হতে পারে?

পিআর বাংলাদেশে কীভাবে এপ্লাই হতে পারে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা দরকার। তবে আমি একটি মডেল উপস্থাপন করতে পারি। এটি একইসাথে পিআর বুঝার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে আশা করি।

১. নির্বাচনী এলাকা ও আসন সংখ্যা নির্ধারণ

বাংলাদেশে ৬৪ টি জেলা রয়েছে। প্রতিটি জেলা একটি সমন্বিত নির্বাচনী এলাকা হিসেবে নির্ধারণ হবে। একেকটি নির্বাচনী এলাকার জন্য কতটি আসন নির্ধারিত হবে তা বিবেচিত হবে ঐ জেলায় ভোটার সংখ্যা কত? উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি। ৩০০ আসন বিবেচনা করলে প্রতিটি আসনের জন্য ভোটার প্রয়োজন হয় ৪ লক্ষ।

এবার আসুন জেলাভিত্তিক ভোটার তালিকা দেখি, নোয়াখালী জেলায় ভোটার সংখ্যা ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার। ফেনীতে ভোটার সংখ্যা ১১ লক্ষ ১০ হাজার। গাজীপুরে ভোটার সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৩০ হাজার। প্রতি আসনের জন্য ৪ লক্ষ ভোটার হিসেবে নোয়াখালী পাবে ৭ টি আসন। ফেনী পাবে ৩ টি আসন। গাজীপুর পাবে ৯ টি আসন। এভাবে প্রতিটি জেলার জন্য আমরা আসন সংখ্যা নির্ধারণ করবো।

২. প্রার্থী মনোনয়ন

নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের পর পরবর্তী ধাপ হলো প্রার্থী মনোনয়ন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো একটি জেলায় যতগুলো আসন ঐ জেলার জন্য ততজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। যেমন বিএনপি ফেনীর জন্য ৩ জনকে মনোনয়ন দেবে, জামায়াতও ৩ জনকে মনোনয়ন দেবে। এভাবে প্রতি জেলার জনগণ জানবে তাদের জেলার জন্য কারা সংসদে যাবে। এই প্রার্থীরা অবশ্যই নির্বাচন কমিশন থেকে বৈধতা নিবে। নির্বাচন কমিশন নিয়মানুসারে কোনো দলের কোনো প্রার্থীকে অযোগ্য বিবেচিত করলে ঐ দল আরেকজন প্রার্থী মনোনয়ন দেবে।

৩.সর্বনিন্ম ভোট সীমা

পিআর সিস্টেমে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল এই ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে সর্বনিন্ম ভোট সীমা নির্ধারণ করা দরকার। তুরস্কে এটা ১০% ছিল, বর্তমানে ৭%। জার্মানীতে ৫%। বেশিরভাগ দেশেই ৪-৫%। বাংলাদেশেও আমরা ৫% সর্বনিন্ম ভোট সীমা নির্ধারণ করতে পারি।

৪. ভোট প্রদান ও ফলাফল নির্ধারণ

জনগণ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের পছন্দের দলের মার্কায় ভোট দেবে। এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী বলে কিছু থাকবে না। আমরা উদাহরণস্বরূপ গাজীপুর নিয়ে আলোচনা করি। গাজীপূরে মোট ভোটার ৩৭ লক্ষ ৩০ হাজার। ভোট দিয়েছেন মোট ২৬ লক্ষ ২১ হাজার। এর মধ্যে ১০ লক্ষ ১০ হাজার ভোট পেয়েছে ধানের শীষ। ৮ লক্ষ ১০ হাজার পেয়েছে দাঁড়িপাল্লা, ৬ লক্ষ ১০ হাজার পেয়েছে শাপলা। আর বাকীরা ৫ টা দল মিলে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ভোট পেয়েছে।

এখানে ৩ টি দল মূলত আসন পাবে। বাকীরা পাবে না। ৩ টি দলের মোট ভোট ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার। এর মধ্যে বিএনপি পেয়েছে ৪১.৫৬% ভোট, জামায়াত পেয়েছে ৩৩.৩৩% এবং এনসিপি পেয়েছে ২৫.১০% ভোট। গাজীপুরে মোট আসন ৯। সেক্ষেত্রে প্রতিটি আসনের জন্য ১১.১১% ভোট লাগে। গাজীপুরের এই পরিস্থিতিতে বিএনপি পাবে ৪ টি আসন, জামায়াত পাবে ৩ টি আসন ও এনসিপি পাবে ২ টি আসন।

৫. এখানে স্বতন্ত্রপ্রার্থী না থাকাকে অনেকে অসুবিধা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। তবে এটা অসুবিধা নয় বরং সুবিধা। যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হন তারা সাধারণত নিজ এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে সংসদে কথা বলেন। এটা বিভক্তি তৈরি করে। একটি রাজনৈতিক দলে সব এলাকার মানুষ থাকে বিধায় তারা কোনো একটি অঞ্চলের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন না। যারা নিজ এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চান তারা জাতীয় নয়, স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেবেন।

৬. জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মূলত সরকার গঠন ও আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখবেন। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। পিআর পদ্ধতিতে একেবারে ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না বিধায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালীভাবে পারফর্ম করতে পারে। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও জাতীয় সরকারের প্রতিনিধির সাথে কমফ্লিক্ট করে না।